なぜ京都は「碁盤の目」なのか? 1200年続く都市設計の謎を解く

京都の市街地は、まるで囲碁の盤面のように、南北と東西の通りが直角に交差しています。この整然とした街並みは、古くから「碁盤の目」と呼ばれ、京都を象徴する都市構造のひとつとなっています。

観光案内やガイドブックでもたびたび紹介されるこの「碁盤の目」ですが、実はその背景には、1200年以上前にさかのぼる緻密な都市計画の思想が存在しています。

・なぜ京都は碁盤の目のような構造になったのか

・その形はいつから始まったのか

・現在もその名残は残っているのか

こうした疑問に答えるため、古代の都市設計「条坊制(じょうぼうせい)」に基づく京都の街並みの成り立ちと、現代に引き継がれている碁盤の目の構造、さらにそこに根付いた文化や生活様式について、分かりやすく解説していきます。

1200年にわたり受け継がれてきた都市構造の仕組みを、順を追って見ていきましょう。

第1章:碁盤の目の正体──「条坊制」という古代の都市計画

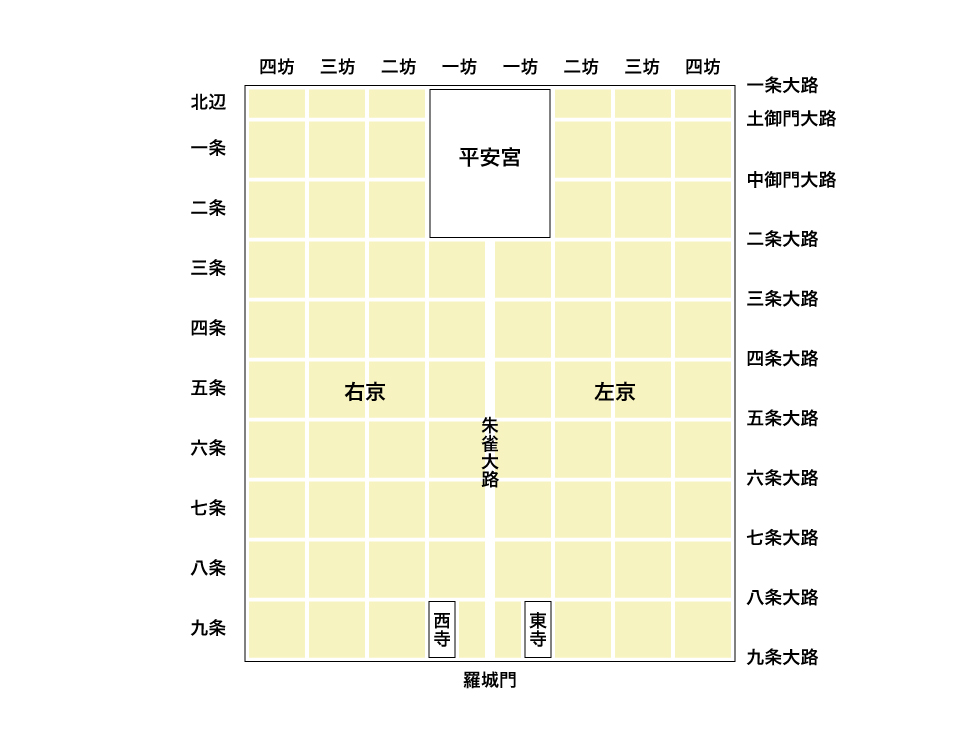

京都の街が「碁盤の目」と呼ばれるのは、平安時代初期の794年に造営された「平安京」の都市計画に由来します。このとき採用されたのが、「条坊制」と呼ばれる都市設計方式です。当時としては高度に組織化された先進的な計画でした。

条坊制は、中国・唐の都であった長安(現在の西安)をモデルにしたもので、都市を東西南北の直線道路によって格子状に区画し、行政区域や居住区域を整理する形式です。日本では、平安京に先立つ平城京(現在の奈良)でも採用されましたが、平安京ではより大規模かつ体系的に導入され、都市構造の基本として定着しました。

平安京の大きさは、東西約4.5km、南北約5.3kmの長方形です。中央には天皇の居所や政庁を含む「大内裏(だいだいり)」があり、そこから南へ向かって走るのが「朱雀大路(すざくおおじ)」です。朱雀大路は幅約84メートルの広さを持ち、都の中心軸として象徴的な役割を担っていました。

その朱雀大路の最南端に位置したのが「羅城門(らじょうもん)」です。これは、平安京の正門に相当するもので、地方から都に入る人々が最初に通る主要な入口でした。羅城門の東西には、都の守護を目的として「東寺(とうじ)」と「西寺(さいじ)」が配置されました。東寺は現在も真言宗の総本山として現存していますが、西寺は早い時期に廃絶され、現在は跡地に石碑が残るのみです。

このように、平安京の碁盤の目状の設計は、単なる道路網の整備ではなく、政治、宗教、交通といった多様な都市機能を合理的かつ秩序立てて統合するための計画に基づくものでした。

通りが直角に交差するという特徴は、視認性や交通の利便性に優れるだけでなく、国家が目指す秩序や均衡を可視化したものであり、都市空間における統治思想の具体的表現でもあったといえます。

第2章:碁盤の目は今も生きている──現代の京都に残る痕跡

1200年以上前に策定された都市計画が、現代の都市にどれほど残っているかと問われれば、一般的には「ほとんど残っていない」と考えるのが妥当です。しかし、京都はその例外にあたります。

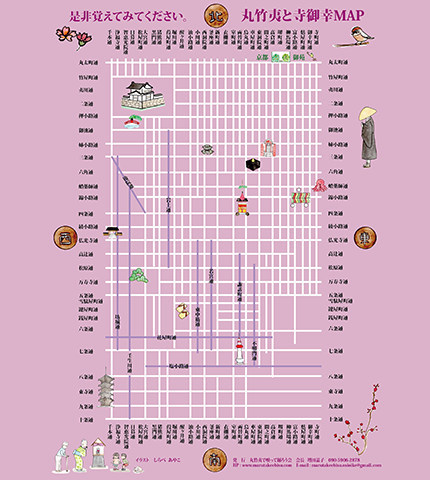

平安京の「条坊制」に基づいて設計された碁盤の目構造は、時代の変化、戦乱、都市開発を経ても、京都市の中心部に明確な形で残っています。地図を確認すれば、現在の京都市街地には、南北と東西の直線道路が格子状に交差する構造が広く維持されていることがわかります。

たとえば、南北に走る「烏丸通(からすまどおり)」「堀川通(ほりかわどおり)」「東洞院通(ひがしのとういんどおり)」、東西に走る「丸太町通(まるたまちどおり)」「御池通(おいけどおり)」「四条通(しじょうどおり)」などは、いずれも条坊制に由来する道路であり、当時の区画(坊)の配置を反映しているとされています。

このような都市構造が長期間にわたって維持された背景には、いくつかの要因があります。まず、京都は周囲を山に囲まれた盆地であり、地形的に東西南北に道路を通しやすい構造をしていることが挙げられます。さらに、地震や津波といった大規模自然災害の影響が比較的小さく、都市の骨格が破壊されにくかった点も関係しています。

加えて、京都では近代以降の都市開発においても、既存の通りの配置を大きく変更することなく、道路の拡幅や用途変更などが行われてきました。これは、地理的条件や歴史的価値への配慮、そして通り名を基準にした生活文化の定着といった要素が、都市構造の維持に寄与した結果と考えられます。

この碁盤構造には実用的な利点もあります。直線的な通りが交差しているため、方向感覚をつかみやすく、地理の把握も容易です。とくに、通りの名前を知っていれば、自分の位置を把握しやすく、目的地までの移動も効率的です。観光地としての京都が「道に迷いにくい」と評されるのは、この構造の恩恵による部分が大きいといえます。

また、京都では通り名が単なる地名ではなく、実際の生活空間の中で位置を示す基準として日常的に使われています。住民同士の会話でも「○○通と△△通の交差点」という言い回しが一般的であり、通り名そのものが都市の機能と結びついています。

このように、京都の碁盤の目は過去の都市設計の名残というだけでなく、現在も都市インフラとして活用されている構造であり、実際の生活や移動手段とも密接に関連しています。

第3章:「通り名」と数え唄

京都の街を歩いていて、地元の人に道を尋ねると、次のような返事が返ってくることがあります。

「丸太町通を東に上がって、烏丸通を下がったところやで」

大阪出身の筆者は思わず「どっちやねん」とツッコミたくなったものです。

しかし、これは京都ではごく一般的な道案内の言い方です。京都では通りの名前と方向を組み合わせて場所を説明する文化があり、今も日常生活の中に定着しています。これは、東西と南北の通りが規則正しく直交する「碁盤の目」の街路構造があるからこそ成立する説明方法です。

なお、京都では「上がる」は北へ向かうこと、「下がる」は南へ向かうことを意味します。これは、京都御所を中心に方角を捉えるという伝統的な位置づけに基づいています。

京都の通りには、それぞれに名称があり、しかもその多くが平安時代以来の地名や歴史的背景をもっています。たとえば四条通、御池通、烏丸通、堀川通などは、いずれも長い歴史の中で使われ続けてきた通り名であり、住民にとっては単なる道路ではなく、地理的・文化的な基準点でもあります。

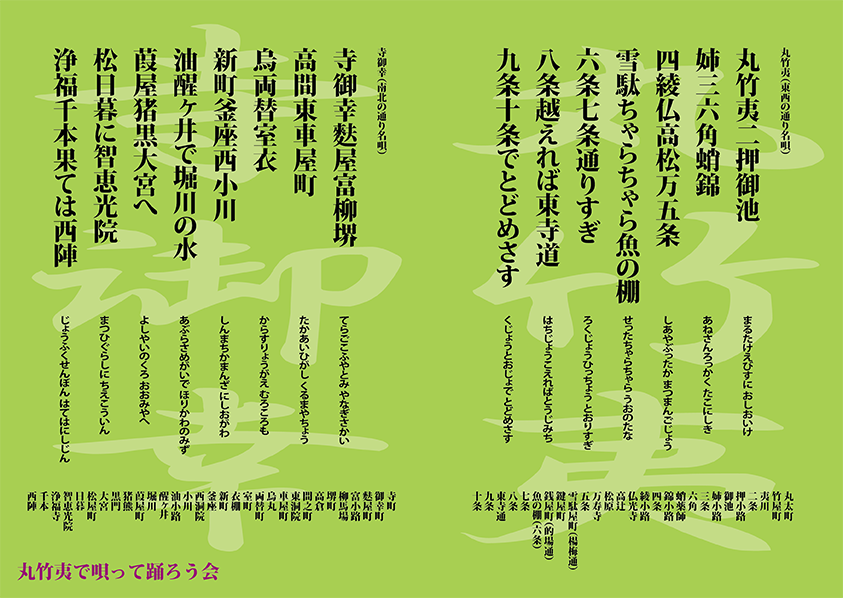

こうした通り名を覚えるため、京都では古くから使われている覚え唄があります。それが、「通り名の数え唄」と呼ばれるものです。

通り名の数え唄(東西の通り)

丸竹夷(まるたけえびす)二押御池(ふたおしおいけ)

亀鉾高松万五条(かめほこたかまつまんごじょう)

雪駄ちゃらちゃら魚の棚(せったちゃらちゃらうおのたな)

六条三哲通(ろくじょうさんてつどおり)

七条こえれば八九条(はちくじょう)

十条東寺でとどめさす

この唄は、京都の中心部を東西に走る通りを、北から南へと順番に覚えるためのものです。リズムに合わせて口ずさむことで、自然と通りの順序が身につくよう工夫されています。京都の小学校では、この唄を教育の一環として取り入れている場合もあり、子どもから大人まで、通り名は共通の「生活知識」として共有されています。

唄に登場する通りは、現在も京都市内で実際に使われている道路がほとんどです。「丸」は丸太町通、「竹」は竹屋町通、「夷」は夷川通を指し、いずれも市内中心部を東西に走っています。また「魚の棚(うおのたな)」は、かつて魚市場が立ち並んでいたことに由来する地名であり、現在もその名をとどめています。

唄の締めくくりには「十条 東寺でとどめさす」という一節があります。これは、平安京の南端にあたる十条通と、古代から続く東寺の位置を結びつけており、通り名を通して都市の南限を示す役割も果たしています。

通り名の数え唄(南北の通り)

東西の唄と並んで、南北の通り名を覚えるための唄も存在します。しかし、こちらは東西に比べて知名度が低く、地域によってバージョンが異なることが多いです。

例えば、京都の南北に走る主要な通りを覚えるための唄の一例として、次のようなものがあります:

寺御幸(てらごこう)烏(からす)両替室(りょうがえむろ)

新町釜座西堀川(しんまちかまんざにしほりかわ)

油小川醒ヶ井(あぶらおがわさめがい)

綾西新(あやにししん)壬生坊城(みぶぼうじょう)

千本でとどめさす

これは、京都の北から南へ向かう通りを覚えるためのものです。

通り名がそのままリズムに乗せられ、順番を覚えやすくしています。たとえば「寺御幸(てらごこう)」は寺町通を指し、「烏(からす)」は烏丸通に対応しています。また、「千本でとどめさす」とあるように、最終的に北端の「千本通」まで歌い上げ、都市全体を俯瞰するような形になっています。

ただし、南北の数え唄は地域や教育機関によって、バージョンや歌詞が異なることが多いため、全ての京都の住民がこの歌を同じように歌うわけではありません。それでも、地域密着型の文化として根強く残り、地元のガイドや教材で紹介されることもあります。

このような数え唄が広く親しまれていることからも、京都では通り名が単なる地理情報ではなく、生活文化の一部として根づいていることがわかります。方角と通りを結びつける思考は、碁盤状の都市構造がもたらす情報整理の方法として、今も実用性を保っています。

第4章:京都以外の碁盤の目

京都の街を特徴づける碁盤の目状の区画は非常に印象的であり、あたかも京都に特有の都市設計のように見えるかもしれません。

しかし実際には、古代から近世にかけての日本や中国など東アジアの都市にも、同様の格子状の都市構造が取り入れられた例が多数存在します。

まず、京都以前に整然とした格子状都市を形成していたのが、710年に遷都された奈良の平城京(へいじょうきょう)です。平城京は中国・唐の首都である長安を手本とした条坊制を採用しており、都市全体を東西南北の道路で碁盤状に区画し、「左京」「右京」という対称的な構成がなされていました。平城京の設計思想は、後に平安京にも引き継がれることになります。

さらにその起源をたどると、唐の長安(現在の中国・西安)が原型とされています。7〜8世紀における長安は、宮城を中心に左右対称の格子状区画を展開する、当時としては世界最大級の計画都市でした。この構造は、日本を含む周辺諸国の首都建設に大きな影響を与えています。

日本国内に目を向けても、碁盤の目状の都市構造を部分的に取り入れた都市はいくつもあります。たとえば以下のような例が挙げられます。

- 金沢(石川県):城下町中心部に整然とした町割りが残る

- 江戸(現在の東京都):特に日本橋・京橋などの商業地区で規則的な区画が見られた

- 大阪(船場地区):商人の町として整備され、碁盤状の街路が発達した

- 函館(北海道):明治期の都市整備により、意図的に碁盤の目構造が導入された

このように、碁盤状の都市構造は日本各地に例があり、とくに江戸時代以降の城下町や、明治期に整備された新興都市では、整然とした区画が意識的に設計されることもありました。

ただし、それらの都市では、後年の都市拡張、再開発、戦災、道路拡幅などにより、当初の格子状の構造が部分的に崩れたり、失われたりする例が少なくありません。一方、京都では、平安京に由来する街路構造の大枠が、中心市街地を中心におおむね維持されており、長期的に都市の骨格として機能し続けているという点で特異な存在といえます。

碁盤状の都市構造を採用した都市は他にも存在しますが、千年以上にわたって都市の骨格を維持しながら、歴史・文化・都市機能を連続して保持してきた例としては、京都が国内で極めて特異な存在であるといえます。

京都では、通り名を用いた道案内や、通りの順序を覚えるための数え唄などが現在も使われており、碁盤状の街路構造に基づいた位置認識の方法が日常生活に定着しています。これらは、単なる都市設計にとどまらず、住民の行動様式やコミュニケーションにも影響を与える、地域特有の生活文化として機能しています。

第5章:碁盤の目に刻まれた歴史──消えたものと残ったもの

京都の碁盤の目は、単なる都市構造ではなく、平安時代の都市計画が現代の街路網としてそのまま活用されている稀有な事例です。

1200年以上にわたる歴史の中で、格子状の街路には現在も残る要素がある一方で、時代の変化に伴い失われたものも存在します。

たとえば、平安京の南端には、都の正門にあたる「羅城門(らじょうもん)」が存在していました。幅26メートル、高さ18メートルにおよぶ二重構造の巨大な門で、朱雀大路の終点に設けられ、都の威信を象徴する建造物とされていました。地方からの来訪者は、この門をくぐって都に入ってきたと記録されています。

しかし、羅城門は平安時代末期にはすでに荒廃し、現存していません。現在、跡地には石碑と小さな祠が残るのみで、当時の構造を直接示す遺構は確認されていません。ただし、「羅城門跡」という地名は今も地図上に残されており、その存在は土地の記憶として継承されています。

なお、この羅城門は、後世の文芸作品において「羅生門(らしょうもん)」という名称で登場することがあります。芥川龍之介の短編小説『羅生門』や、黒澤明監督の映画『羅生門』(1950年)などがその代表例です。この「羅生門」という表記は、歴史的な「羅城門」の読み違いや転訛によって広まったものであり、今日では文学や映画の中で象徴的に用いられる名称となっています。

また、朱雀大路も当初は幅約84メートルの壮大な通りでしたが、時代の変化に伴いその規模や機能は失われました。現在の「千本通(せんぼんどおり)」が朱雀大路の跡地に該当するとされますが、現地にはそれを示す視覚的な手がかりは少なく、当時の面影を確認することは困難です。

さらに、「西寺(さいじ)」と呼ばれた寺院も、歴史の中で失われた建築の一つです。平安京の東にある東寺と対になるように、西側に建立された寺でしたが、戦乱や災害を経て廃絶しました。現在は住宅地の一角に「西寺跡」の石碑が立つのみで、構造物は残されていません。一方で東寺は、真言宗の総本山として現存しており、今も多数の参拝者を集めています。

このように、建造物が現存していなくても、それに関連する通りの名称や街路の配置が残されている事例は数多く確認されています。たとえば「朱雀通」「壬生通」「西大路通」など、現在も使われている通りの名称には、かつての区画や都市機能の名残が反映されており、都市計画上の痕跡として継承されています。これらの名称は、京都の街路網が単なる交通インフラではなく、都市の歴史情報を保持する役割を担っていることを示しています。

現在の京都の街並みは、一見すると単純な格子状の道路構造に見えますが、その背後には、古代の都市設計思想、宗教的な空間配置、歴史上の戦災や復興、そして長年にわたる市民の生活活動といった要素が積層しています。

京都における碁盤状の街路構造は、地理的な枠組みであると同時に、過去から現在までの都市の変遷を物理的に記録・保持するシステムとしても評価されるべきものです。

なぜ京都は今も碁盤の目なのか──都市の記憶と人々の営み

平安時代初期に策定された条坊制に基づく都市計画は、幾度もの戦乱や時代の変化、近代化の影響を受けながらも、現在に至るまで京都の街路構造の基本を維持し続けています。

これは決して偶然ではなく、都市設計としての合理性と、それを守り使い続けてきた人々の意識があったからこそ、成し得たことといえるでしょう。

碁盤の目がもたらすのは、単に整然とした美しい道筋だけではありません。

通りには名前がつけられ、唄になり、生活の知恵として代々受け継がれてきました。道の形そのものが、文化や記憶の基盤として根づいているのです。京都においては、それが都市の構造だけにとどまらず、人々の日常の会話や行動にまで深く染みわたっています。

通りの名前で位置を把握し、方角を語り、過去の記憶をたどる。

たとえば「羅城門跡」や「千本通」といった名称は、すでに建物そのものは存在しなくとも、かつての都市の機能や歴史を今に伝えています。こうした通り名の継承により、碁盤の目は単なる過去の都市計画の名残ではなく、現代を生きる京都人の暮らしの中で、確かに息づいているのです。

変わらぬ街路の形の上に、変わり続ける人々の営みがある。

それこそが、京都が1200年にわたって碁盤の目を守り抜いてきた理由であり、この街が「生きた歴史」として語られる所以なのです。

投稿者プロフィール

- 大阪で生まれ育ち、SEやDTPデザイナー・オペレーターを経て、京都の某情報誌でいつのまにか編集・ライターになってました。読書と酒と犬をこよなく愛し、面白そうなことに首を突っ込みます。

最新の投稿

記事2025年8月11日なぜ京都は「碁盤の目」なのか? 1200年続く都市設計の謎を解く

記事2025年8月11日なぜ京都は「碁盤の目」なのか? 1200年続く都市設計の謎を解く 記事2024年7月16日京都で『キングダム』 映画『キングダム 大将軍の帰還』デジタルスタンプラリーに参加してみた

記事2024年7月16日京都で『キングダム』 映画『キングダム 大将軍の帰還』デジタルスタンプラリーに参加してみた 記事2024年6月23日京都と中京区の歴史 幕末編 その5「禁門の変(蛤御門の変)」

記事2024年6月23日京都と中京区の歴史 幕末編 その5「禁門の変(蛤御門の変)」 記事2024年1月17日新選組が名をあげ 明治維新を遅らせた「池田屋事件」と吉田稔麿ゆかりの地4選+1

記事2024年1月17日新選組が名をあげ 明治維新を遅らせた「池田屋事件」と吉田稔麿ゆかりの地4選+1