京都と中京区の歴史 幕末編 その5「禁門の変(蛤御門の変)」

(前回までのあらすじ)

1863年におきた「八月十八日の政変」により、長州藩を中心とする勢力は京都での地位を失いました。さらに「池田屋事件」が起こり、多くの志士たちが命を落としてしまいます。

禁門の変(蛤御門の変)

「八月十八日の政変」のあと、長州藩と長州派の公家たちは京都から追放され、藩主の毛利慶親(もうりたかちか)と子の毛利定広(もうりさだひろ)は謹慎となりました。

政治の主導権を失った長州は、勢力を回復しようとしますが、思うようにいきません。

周布政之助(すふまさのすけ)、桂小五郎(かつらこごろう)、高杉晋作(たかすぎしんさく)、久坂玄瑞(くさかげんずい)などの藩の実力者たちは、京都に乗り込んで武力を背景に立場の回復を訴えようとする進発論をなんとか抑えていました。

しかし、「池田屋事件」の報が長州にもたらされると、進発論を抑えられなくなり、福原元僴(ふくばらもとたけ)・益田親施(ますだちかのぶ)・国司親相(くにしちかすけ)の三家老が兵を率いて京都に向かうことになりました。

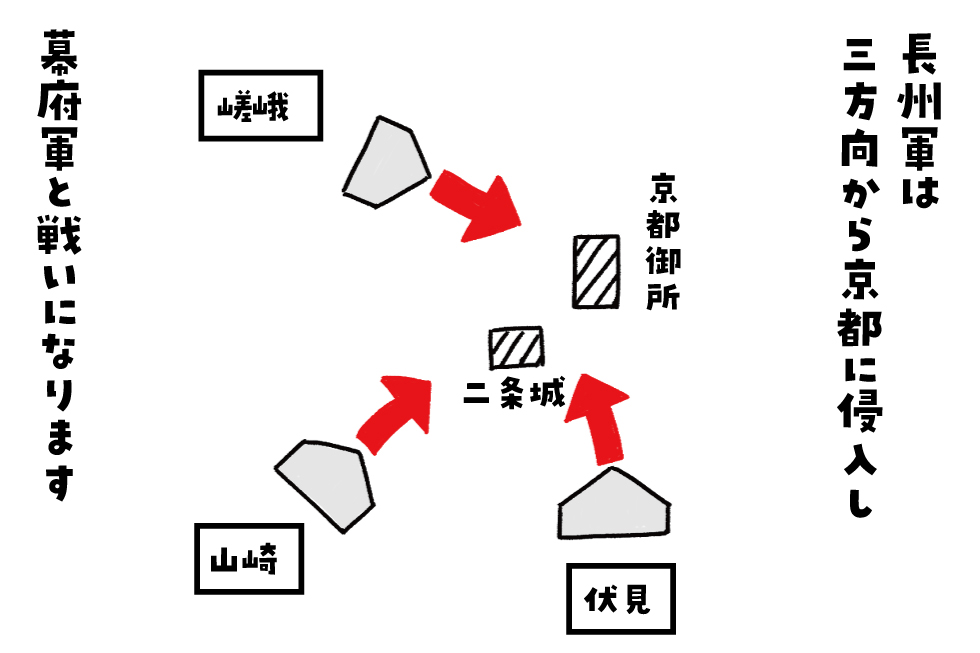

長州軍は山崎・伏見・嵯峨に進軍し、朝廷に長州藩の罪の回復を願う嘆願書を送ります。

朝廷内では意見が分かれますが、孝明天皇は長州の討伐を幕府に命じました。朝廷は長州軍に京都から退去するよう命じますが、長州軍は京都御所に向かって兵を進めます。

ついに薩摩藩、会津藩、桑名藩を中心とする幕府軍との戦いが始まりました。

長州藩は一時は御所に侵入しますが、反撃を受けて敗走します。久坂玄瑞、来島又兵衛(きじままたべえ)、入江九一(いりえくいち)、真木和泉(まきいずみ)など、多くの志士たちが戦死しました。

この戦いを「禁門の変」(きんもんのへん)「元治の変」(げんじのへん)といい、蛤御門付近の戦いがもっとも激しかったことから「蛤御門の変」(はまぐりごもんのへん)とも呼ばれます。

この戦いによって長州藩の勢力は全面的に撤退。幕府による長州征伐のきっかけとなりました。

語句の意味

八月十八日の政変

1863年8月18日に公武合体派(幕府や会津藩、薩摩藩など)が尊皇攘夷の過激派(長州藩や長州派の公家など)を追放したクーデター。

池田屋事件

新選組が池田屋にいた尊王攘夷派の志士を襲撃した事件。宮部鼎蔵(みやべていぞう)や吉田稔麿(よしだとしまろ)など、多くの志士が死亡しました。

第一次長州征伐(第一次長州征討)

禁門の変を起こし、京都御所に対して発砲した長州を討つため、徳川幕府が出兵した事件。

長州藩は幕府に対して謝罪し、家老3人(福原元僴、益田親施、国司親相)が責任をとって切腹したため、実際に戦いは行われませんでした。

その頃中京区では

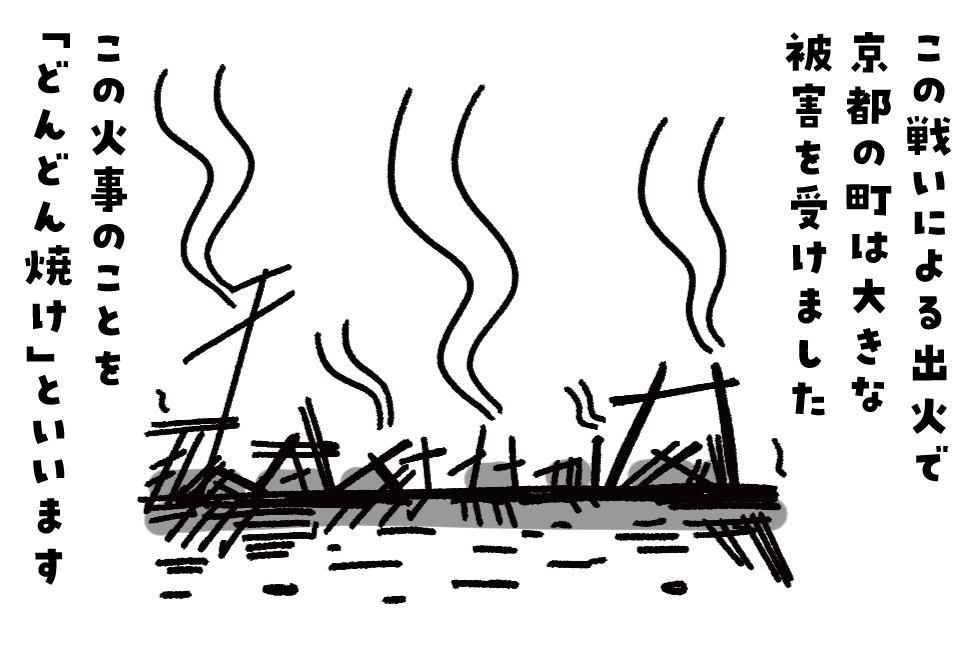

禁門の変により、河原町二条にあった長州藩邸(現在のホテルオークラ付近)と堺町御門から出火し、京都の町は広い範囲が焼けてしまい、約3万戸が焼失しました。

手の施しようがなく、見る間にどんどん焼け広がった様子から、この火災を「どんどん焼け」または「元治の大火」「鉄砲焼け」といいます。現在の中京区にあたる地域も大きな被害を受けました。

次回、京都と中京区の歴史 幕末編 その6に続きます。

参考文献

『少年少女 日本の歴史』小学館

『県史26 京都府の歴史』山川出版社

投稿者プロフィール

- 大阪で生まれ育ち、SEやDTPデザイナー・オペレーターを経て、京都の某情報誌でいつのまにか編集・ライターになってました。読書と酒と犬をこよなく愛し、面白そうなことに首を突っ込みます。

最新の投稿

記事2025年8月11日なぜ京都は「碁盤の目」なのか? 1200年続く都市設計の謎を解く

記事2025年8月11日なぜ京都は「碁盤の目」なのか? 1200年続く都市設計の謎を解く 記事2024年7月16日京都で『キングダム』 映画『キングダム 大将軍の帰還』デジタルスタンプラリーに参加してみた

記事2024年7月16日京都で『キングダム』 映画『キングダム 大将軍の帰還』デジタルスタンプラリーに参加してみた 記事2024年6月23日京都と中京区の歴史 幕末編 その5「禁門の変(蛤御門の変)」

記事2024年6月23日京都と中京区の歴史 幕末編 その5「禁門の変(蛤御門の変)」 記事2024年1月17日新選組が名をあげ 明治維新を遅らせた「池田屋事件」と吉田稔麿ゆかりの地4選+1

記事2024年1月17日新選組が名をあげ 明治維新を遅らせた「池田屋事件」と吉田稔麿ゆかりの地4選+1