京都人の暮らし vol.1 【コラム】6月夏したく~夏越(なごし)の祓(はらえ)・水無月・建具替え~

京都を訪れると、多くの人が一度は憧れる「京都での暮らし」。

しかし、夏の京都の暑さは過酷で、かの川端康成も、酷暑と厳冬に耐えかねて京都移住を断念したといわれています。

では、京都人は暑さに強いのでしょうか?

実は、京都の人々は夏の暑さを乗り切るために、6月からさまざまな準備を始めています。

自宅を夏仕様にしつらえる

梅雨入り前、湿気対策とともに京都の家庭では「建具替え」を行います。

障子や襖を、すだれのような「葦戸(よしど)」に替え、御簾(みす)をかけたり、縁側に簾(すだれ)を吊るしたりして、見た目にも涼やかな演出を施します。

さらに敷物も、藤むしろや網代(あじろ)など、通気性の良い夏用のものに替えます。

- 写真はすべて、昨年の杉本家住宅公開の際に筆者が撮影したもの

京町家特有の「鰻の寝床」は夏対策だった?

京都中心部に多く残る京町家は、間口が狭く奥に細長い造りから「鰻の寝床」とも呼ばれます。

この形は、豊臣秀吉の街づくりや、道路に面した部分の面積で課税される制度の影響とも言われていますが、実は「風通しを良くする」夏の工夫でもあります。

玄関から坪庭まで部屋が一直線に並び、建具を夏仕様に替えると、目隠ししつつ風が家中を通り抜ける構造になります。

賃貸でもできる京都的“夏したく”

では、京町家に住んでいなければ暑さ対策はできないのでしょうか?

いえいえ、狭い賃貸マンションでも、小物や布類を工夫するだけでぐっと涼しげになります。

たとえば、竹製品や麻布を使えば見た目にも涼しく、器を透明感のあるガラスに替えると気分まで変わります。布物は折りたためばコンパクトになり、収納の少ないお部屋にも取り入れやすい優れもの。最近ではAmazonなどでも手軽に入手できます。

《京都のオススメ店》

- 麻小路(堀川御池) 麻小路 | 麻100%にこだわる 麻の専門店 麻小路

- 竹松(京阪三条駅近く) 竹製品のことなら京都三条竹松で!竹製お箸、竹かご、竹ざる、竹製キッチン、竹製バックなど豊富な品揃え!

6月には「水無月」食す

6月になると、京都の和菓子屋に一斉に並ぶのが「水無月」。

京都人にとって夏に欠かせない定番の和菓子で、暑気払いとしていただきます。

このお菓子の三角形の形や小豆の意味を、意外と知らない京都人も多いのです。

かつて宮中では、暑さをしのぐために氷を食す行事がありました。しかし庶民は氷を手に入れられなかったため、氷に見立てたお菓子として「水無月」が生まれました。三角形は、氷片の形を模したものです。また、夏越の祓の時期に小豆を食べることで邪気を払うという意味もあります。

京都人は「水無月は○○のお店」とひいきの店があるもの。ぜひ皆さんもお気に入りの一品を見つけてみてください。

筆者は水無月が大好きで、昨年はなんと7軒以上のお店で食べ比べをしました!

夏越(なごし)の祓(はらえ)に出掛ける

さて、多くの京都人は6月30日になると夏越の祓に出掛けます。

この夏越の祓は1年の半分にあたる6月30日に、半年分の人間の身体や心、さらには衣服や家屋などに溜まった罪やケガレを祓う行事です。建具替えを行う際、必然的に大掃除も行います。京都の人は掃除も厄払いもコマメ(小豆)に行う習慣があるのかもしれません。

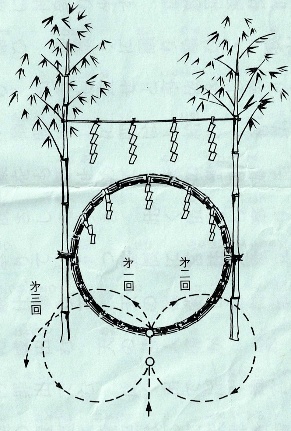

多くの神社にある大きな茅の輪(ちのわ)をくぐります。左まわり、右まわり、左まわりと八の字に三回くぐってケガレを祓い、暑い夏を無事に越せるようにというと言う意味もあります。この茅の輪が設置される期間は神社によって異なります。好きな神社・近所の神社を是非調べて、実際体験してみてはいかがでしょうか?

茅に込められた願い「蘇民将来之子孫」

この茅の輪には、祇園祭の粽(ちまき)とも結びつく伝承があります。

昔、旅の途中の牛頭天王が宿を求めた際、裕福な巨旦将来は追い返し、貧しい蘇民将来が丁寧にもてなしました。帰路、牛頭天王は蘇民将来に「茅の輪に《蘇民将来之子孫》という護符をつければ、災厄から守ろう」と告げました。

この話が日本に伝わり、八坂神社の祭神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)と牛頭天王が同一視されるようになり、祇園祭の粽にこの護符が添えられるようになったのです。

京都の家庭では、毎年祇園祭で新しい粽を購入し、前年の粽を神社に返納するという習慣があります。

「京都の風習は難しい」「敷居が高い」と思われがちですが、実際は意味を知れば誰でも取り入れやすいことばかり。夏越の祓も、氏子でなくても自由に参加できます。

雨が多く、気分も沈みがちな6月。

住まいを模様替えしたり、美味しい和菓子を食べに出かけたりして、楽しく京都の夏を迎えてみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

- 「京都女子旅ガイド」代表

-

京都移住2度目のよそ者京都人。和の文化が好きで、剣道・茶道を嗜んでました。

京都の歴史、文化・祭・食べ物、神社仏閣などなど、とにかく「京都」が大好きで

「ガイド仕事の勉強!」と称して、京都をひらすら歩き回り堪能しています!

京都人たちの夏の過ごし方、よくわかりました。